… eine pure Aneinanderreihung von live-Sonmgs aus verschiedenen bereits bekannten Quellen….unnötig.

… eine pure Aneinanderreihung von live-Sonmgs aus verschiedenen bereits bekannten Quellen….unnötig.

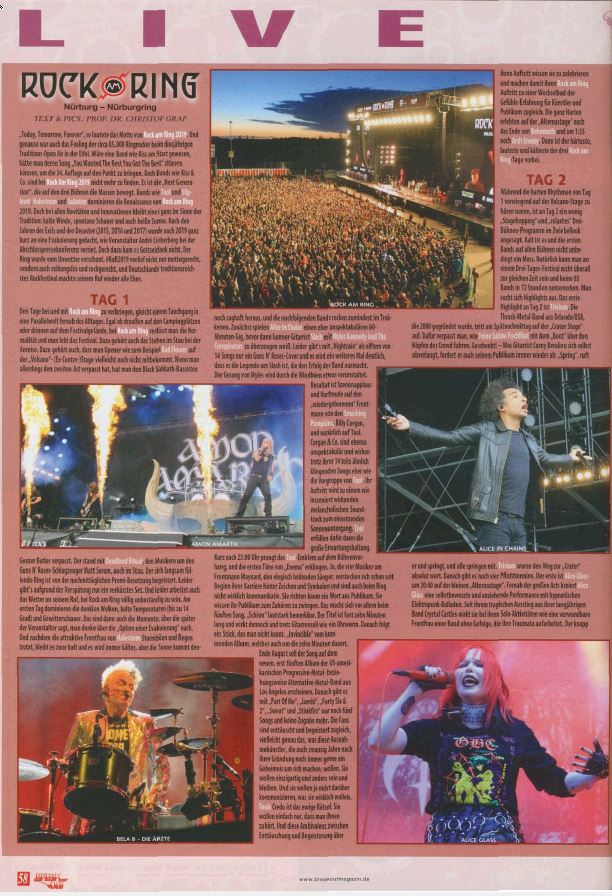

Außerdem kannst du ein Rock am Ring Merch-Paket gewinnen. Wir haben eine Liste mit über 300 möglichen Acts für das kommende Jahr zusammengestellt und du kannst für deine Favoriten voten.

Hier geht es zum Voting: https://www.rock-am-ring.com/bandvoting-2020/

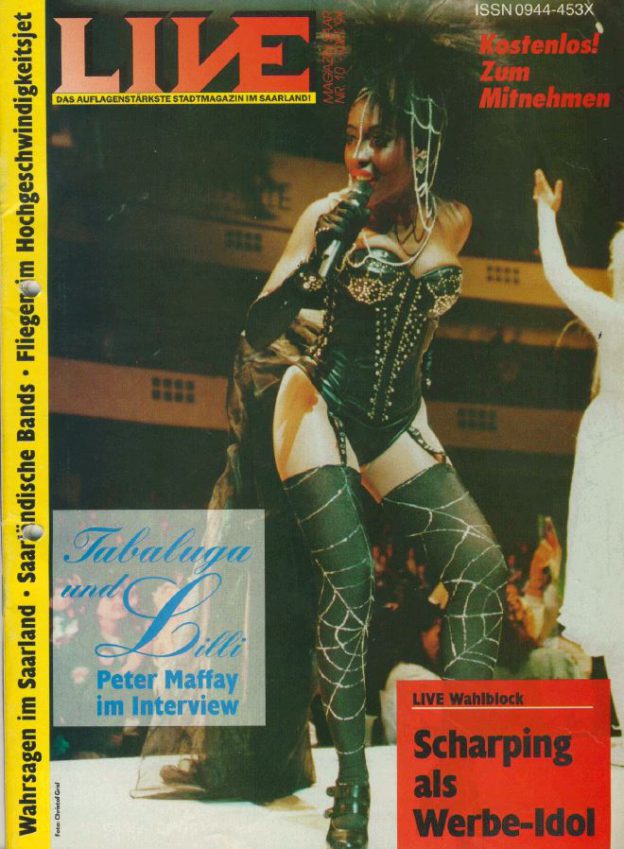

Heute wird Peter Maffay 70 Jahre alt 🙂 Congrats

…. und im Archiv habe ich auch noch etwas gefunden: 25 Jahre ist es her, da war er 45…und stellte den dritten Teil seiner TABALUGA-Reise vor…. anmbei ein Interview, das damals in meheren Medien veröffentlicht wurde, u.a. in LIVE MAGAZIN SAAR, Nr. 10/ 1994

40 Jahre „Slow Train Coming“

oder

Songs, die noch immer wie christliche Predigten klingen

-Bob Dylan und das Christentum-

von

Christof Graf

Mit der Albumtrilogie „Slow Train Coming“ (1979), „Saved“ (1980) und „Shot Of Love“ (1981) schuf Bob Dylan um die Jahrzehntwende 1979/80 ein Teil-Werk seiner Arbeit, das sich mit spirituellen Themen beschäftigte und seine damalige Hinwendung zum Christentum reflektierte. Die Songs waren nicht weniger poetisch und tief empfunden als alles andere, was Dylan geschrieben hat – dennoch konnten Teile seiner Anhängerschaft mit diesem Bekenntnis und dem tiefen Glauben, der sich in den Arbeiten offenbarten, zunächst nur wenig anfangen (ähnlich wie auch 1965 Dylans Konvertierung zum elektrischen Rock’n’Roll die Folkpuristen befremdet hatte). Am 20. August 1979 veröffentlichte Bob Dylan sein „Slow Train Coming“-Album und überraschte mit seiner Hinwendung zum christlichen Glauben, die nach genauerer Betrachtung seiner früheren Lieder, vielleicht auch nur eine Art logische Folgerung für eine schon immer erkennbare Sinnsuche war.

In Dylans Heimat der 70er Jahre konnte man eine Hinwendung zu krassem Individualismus erkennen. Die Generation, die in Deutschland mit dem Begriff der „68er“ beschrieben wird, fühlte sich im Amerika der 70er Jahre verletzt und verloren. Nicht nur Künstler wie die Beatles in Indien, Leonard Cohen im Zen-Buddhismus, David Bowie in der optischen Wandlung oder zahlreiche Kreative in Hippie-Kommunen suchten nach Zuflucht und Heilung, Bob Dylan fand dies im evangelikalen Christentum.

Vielleicht ist es nicht das traditionelle Christentum, das ihn beim Entstehen von „Slow Train Coming“ getrieben hat, vielleicht ist es das Messianistische im Christentum, das ihn dazu getrieben hat, es nicht nur hin und wieder – bei einem Song – sondern mit einem ganzen Album zu zelebrieren, vielleicht war die Zeit reif dafür, mehr messianistisch zu wirken als früher. Ein Führer wollte er schließlich nie sein, weder ein politischer noch der einer Generation. „Don’t follow leaders, watch the parkin‘ meters“, sang er schon 1965 in dem Song “Subterranean Homesick Blues” auf dem Album “Bringing It All Back Home”.

Biblische Motive, Texte, Figuren aus der Bibel kamen auch schon in früheren Songs, wie z.B. sogar in „Blowin`in the wind“ vor: Die Taube, die Noah den Weg weist; der Prophet Jesaja, der klagt, dass die Menschen nicht hören wollen.

Das war 14 Jahre her. Viel war seitdem geschehen. Ein Motorradunfall, Woodstock, eine Zwangspause, die Rolling Thunder Revue-Tournee, Alben wie z.B. „Desire“ und „Street Legal“. Schon auf letzterem waren biblische Bezüge zu hören, allen voran in dem noch in der letzten Gegenwart seiner „Neverending Tournee“ gespielten Song „Señor (Tales of Yankee Power)“, eine sehr Gospel lastige langsame Ballade, die die Frage eines Jüngers an seinen Meister, wohin seine Reise eigentlich gehen solle, stellt. Fragen, die auf seine private Situation zurückzufahren waren. Dylan hatte eine teure Scheidung von seiner Frau Sara im Vorjahr zu verkraften, zudem die Trennung von seinem vier Kindern. – In Krisen sei man empfänglicher für Glauben jeglicher Art, für Religionen und Spiritualität, heißt es.

Dylan, der eine 115-Konzerte – Tournee hinter sich brachte, bei der er sowohl den Protestsänger im Sinne von Woody Guthrie wie auch den Entertainer im Sinne von Elvis Presley gab, um allen Erwartungshaltungen, insbesondere jenen seiner Promoter zu entsprechen, flüchtete sich in die Bibel. Wie z.B. auch Leonard Cohen, den er im New York der Mitte/Ende 60er Jahre erstmals traf, war Dylan in seinen jüdischen Traditionen verwoben, nicht eng genug, um nicht zum Christentum zu konvertieren. Cohen ließ sich in den 90er Jahren von seinem japanischen Zen-Meister im Kloster von Mount Baldy in Kalifornien, zwar zum buddhistischen Mönch ordiniert, konvertierte aber nie. Dylan tat es. Entgegengesetzt zu John Lennon z.B., der im Song „Imagine“, „Imagine there is no heaven but only sky“, singt, verwies Dylan schon immer mehr auf den „Heaven“-Aspekt. Lennon bezog sich mehr auf den „sky“, den natürlichen, rein physischen Himmel, Dylan sah den Fokus auf dem „heaven“, wie z.B. in „Knockin`On Heaven`s Door“. Hier lädt Dylan das Wort „Heaven“ semantisch auf, was er auch noch bei seinem letzten Konzert auf deutschem Boden, beim Stuttgarter Jazz Open am 10. Juli 2019 tat. „Tryin to get to Heaven“, das Lied vom 1997er Album “Time Out Of Mind” ist eine Folk-Rock-Ballade, deren Erzähler „um die ganze Welt“ gereist ist und in dem denkwürdigen Refrain des Songs „versucht, in den Himmel zu gelangen, bevor sie die Tür schließen“ (Trying To get to heaven, before they close the door“). Der Song ist 20 Jahre nach dem „Slow Train Coming“-Album entstanden und wird auch noch über 20 Jahre nach seiner Entstehung von Dylan live in Concert performt.

Vielleicht passt kein anderer von Dylans sogenannten „christlichen“ Songs zu Dylans Hinwendung zum Christentum besser wie dieser, und das lange nach dem sich Dylan von seiner „christlich/biblischen Phase“ und nach drei Alben 1981verabschiedet hat. Vielleicht ist Dylan gar nicht der „Prediger“, den man nie wollte, vielleicht ist er auch nur einer jener „Pilger“, stets auf der Reise mit einem Mitteilungsbedürfnis, das sich einfach nur in verschiedenen Facetten zeigt und die christliche Facette war nur eine von vielen. Vielleicht gibt und gab es nie eine „Predigt“ im christlichen Sinne, sondern nur die Mitteilung, auf der Suche, auf dem Weg zu sein. Vielleicht benötigt man gar kein Ziel und nur der Weg ist das tatsächliche Ziel und den begeht er spätestens aber nicht nur seit Beginn der „Neverending Tour“ 1988, völlig egal, in welcher religiösen Ausprägung. Vielleicht geht es nur um „Watching The River Flow“, so der 1971er Titel aus der über 500 Dylan-Songs-Kompilation.

Aber wie manifestierte sich die biblische Phase Bob Dylans? Zahlreiche Biografien beschreiben den angeblichen Ursprung: Am Ende seiner 1978er Herbsttour durch die USA, hatte ihm bei einem Konzert in San Diego jemand aus den vorderen Reihen ein Silberkreuz auf die Bühne geworfen. Normalerweise kümmere er sich nicht um solche Geschenke, sagte Dylan später, aber dieses Mal steckte er den Anhänger ein. Am 19. November 1978 in einem Hotelzimmer in Tucson, Arizona, war Dylan wie des Öfteren auf dieser Tour in schlechter Verfassung. Beim gedankenverlorenen Kramen in seinen Taschen fand er das Kreuz in der Hosentasche: „Ich spürte eine Gegenwart in dem Zimmer, die niemand anderes als Jesus sein konnte. Mein Körper zitterte davon. Die Herrlichkeit Gottes hat mich niedergestreckt und erhoben.“ – Der Beginn von Bob Dylans Erfahrung mit dem Christentum.

Doch sein Publikum war verärgert, verwirrt oder entsetzt, besonders dann, wenn Dylan in seinen damaligen Konzerten (um 1979-1980) über Jesus, Gott und die Bibel sprach. Dennoch gibt es wunderbare Songs auf dem Album „Slow Train Coming“. „Precious Angel“ z.B. ist dabei eine von Dylans schönsten Melodien, mit einem Text, der teilweise von Jesus Christus handelt.

„Slow Train Coming“ und „Gotta Serve Somebody“ sind großartige Rock-Gospel-Nummern. Es gibt eine Anspielung auf die Angst, den Weg des Denkens zu ändern, wenn du aufwachst? “But you’re gonna have to serve somebody, yes you are/ You’re gonna have to serve somebody/ Well, it may be the devil or it may be the Lord/ But you’re gonna have to serve somebody” singt, bekehrt, schreit Dylan, was seine sich nicht als “Jünger” fühlende immer mehr sich abkehrende Fangemeinde nicht hören möchte. Der verstorbene Dylanologe Paul Williams meinte zu dem Album: „Langjährige Zuhörer, die keine evangelischen Christen sind, können sich nur fragen: ‚Versucht er, mich zu bekehren? Nennt er mich einen Narren? Teilt er seine Gefühle mit mir oder verspottet er mich?'“ – Die Antwort kannte nur der Wind, konnte man darauf womöglich spöttisch erwidern.

Die Eröffnungsnummer beginnt mit einem funky Riff aus Orgel, Schlagzeug und Bass, bevor Dylan eine Reihe hypnotischer Sätze des „Was-wäre-wenn-Spiels“ suggeriert, das in der unvermeidlichen Klausel gipfelt, dass, egal was du tust, wer du bist oder wie andere dich verfolgen, dein Schicksal auf die Notwendigkeit bestimmt ist, jemandem zu dienen. Dylan schlägt vor, dass es entweder der Herr oder der Teufel sein wird, aber der Wortlaut des Textes lässt gerade genug Spielraum für jeden spirituellen Aufenthalt, um sich frei zu fühlen, die Gerechtigkeit Jesu Christi abzuschütteln, die Dylan geradezu ausspuckt, wenn er/sie sich dafür entscheidet.

Dylan wollte auch, dass das Album von der Optik her „christlich“ verstanden wird: Dylan arbeitete eng mit dem Columbia Art Department wegen dem Cover zusammen und kam mit einer Zeichnung, in der das Auge gleichermaßen auf den vorrückenden Zug und auf die Spitzhacke des Eisenbahnarbeiters/Schülers gelenkt wird, dessen Axt einem Kreuz ähnelt.

Jeder Song auf „Slow Train Corning“ betont die Bedeutung christlicher Lehren und Philosophie, die einerseits unzählige Christen für immer oder vorübergehend in Dylans Fangemeinde lockte und einige Dylan-Gläubige entweder vorerst oder in einigen Extremfällen dauerhaft entfremdete. Manche meinen bis heute, Dylan habe auf „Slow Train Coming“ die Botschaft Jesu einfach nur „ver- und zer-predigt“.

„Precious Angel“ ist ein Beispiel hierfür. Dylan scheint direkt zu seiner Geliebten zu singen und sie leidenschaftlich zu drängen, nicht in die Dunkelheit des Fleisches zu schwanken. Musikalisch unterstützt wird Dylan auf dem Album übrigens von Dire Straits-Gründer und Gitarrist „Mark Knopfler“, der ihn 2011 bei einigen Konzerten seiner Neverending Tour begleitete.

„I Believe In You“, der dritte Song auf dem Album, verlangsamt abrupt die Dinge, wenn sich Dylan „nackt am Altar Jesu zu entblößen versucht“, und wiederholt immer wieder, dass sein Glaube selbst durch die Tränen, das Lachen, die Einsamkeit, den Verrat, die unvermeidlichen Ablenkungen des Lebens, die Kritik und die dunkelste Stunde vor dem Morgengrauen unerschütterlich ist. Bob lüftet seine persönliche Beziehung zu Jesus und liefert inbrünstig jede Silbe seines Gesangs ab, als, wenn er den Schöpfer verherrlichen, anbeten und anbeten soll, über den in der Bibel geschrieben wurde. Was auch immer er jemals besaß, um offen seinen tiefen inneren Mut der Öffentlichkeit auszusetzen, die mit dem Song „Sara“ auf dem Album „Desire“ zu verschwinden begann, ist jetzt auf „Slow Train Corning“ ausgelöscht.

Im Titeltrack „Slow Train Coming“, findet sich Dylan in einer vergeblichen Geste metaphorisch die Hände hochwerfend wieder. Die Menschheit ist in ihrer egoistischen Entscheidung verloren, spirituelle Kriege mit Satan zu führen. Dylan ist auf der Suche nach jemandem, der weiß, wie man tatsächlich brüderliche Liebe lebt. Diese kathartische Befreiung von Dylans Hoffnungslosigkeit konstruiert ironischerweise sinnbewusst. Es scheint eine Figur zu geben, die sich im Laufe des Albums entwickelt, insbesondere im dem Album den Titel gebenden Song. Dylan sieht sich nicht messianistisch oder gar missionarisch, Dylan sieht sich höchstens als Verkünder der Botschaft des anderen.

In „Going to Change My Way of Thinking“ ist Dylan bei knisternden Rock-Grooves bereit für die Rückkehr, wenn die Welt endet. „Do Right To Me (Do Unto Others)“ unterstreicht diese für ihn geltende „goldene Regel“ und in „When He Returns“. Und „I Believe In You“ dient ebenso gut als Ausdruck mehr erdgebundener Wünsche. Bei „Slow Train Coming“ ist Dylans Verehrung überall hörbar himmelwärts gerichtet.

„Slow Train Coming“, kommt als Album und nicht als Manifest, eher als Einteiler als als Trakt daher. Dylan gab zu, dass er anfangs von seinen neuen Songs „erschrocken“ war und erwog, sie von Carolyn Dennis, einer seiner Backgroundsängerinnen (und die später seine zweite Frau wurde) aufnehmen zu lassen. „Ich wollte diese Lieder nicht schreiben“, sagte er 1984 zu Bono Vox von U2 und deutete an, dass sie aus einer göttlichen Inspiration jenseits seiner Kontrolle stammten. Am Ende nahm er seine Mission an, erkannte aber nach dem dritten christlichen Album, dass er sich doch nicht nur auf eine Konfession oder Religion festlegen kann. Formatierung war nie Dylans Thema, also konnte es auch keine Religion sein, die ihn zu formatieren vermochte, im Gegenteil, er liebte es, das Verhältnis umzukehren, und zu „unformatieren“. Es blieb der Glaube, ja, aber nicht die Religion, oder wenn die Religion, dann die ohne die dazu gehörige Institution, da die eh nicht von Gott gemacht ist. – Getreu dem Motto, auch der moderne Mensch kann gläubig sein, an Gott glauben, ohne Gesetzen einer kirchlichen Institution folgen zu müssen. „You gotta serve somebody“…….aber Du bist es, der entscheidet, wem du dienst, auf gar keinem Fall einer Institution, so Dylans interpretierte Religionsdimension. Egal, welcher biblischen Tradition – egal, ob jüdisch oder christlich – für Dylan ist es keine Institution, für Dylan ist es der Glaube, der eine spirituelle Dimension definiert, und damit eine wesentliche Dimension des Lebens vielleicht nicht definiert, aber notwendig macht. Vielleicht war es das, worüber sich Bob Dylan in seiner christlichen Phase, beginnend mit „Slow Train Coming“, einfach nur mitteilen und teilhaben lassen wollte.

Quellen:

u.a.

GRAF, Christof: Man On The Road – Die Neverending Tour 1988 – 1999, L-Echternach, 1999

GRAF, Christof: Bob Dylan – America – oder der Tag, an dem Bob Dylan durch Saarbrücken fuhr, Oldenburg, 2012

GRAF, Christof: End Of The Road – Die Neverending Tour 1988 – 2019, Saarbrücken, 2021

https://cohenpedia.de/bob-dylan-files-articles-essays/

https://cohenpedia.de/bob-dylan-the-little-german-bob-dylan-files-by-christof-graf/

blog.leonardcohen.de

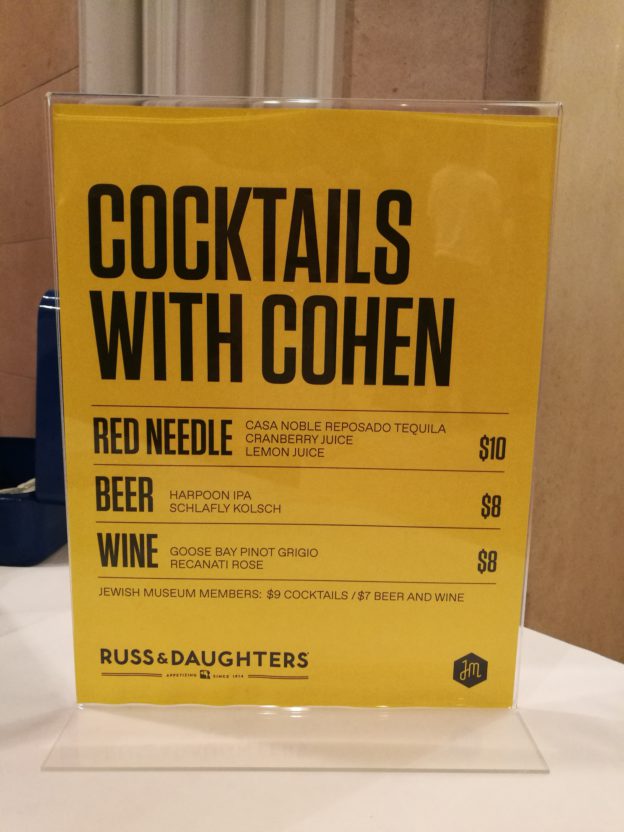

Jeden Donnerstag ruft das Jüdische Museum in NYC zu „Cocktails with Cohen“ auf und serviert in der Lobby seine berühmte Kreation, die „Rote Nadel“. Die Ausstellung endet am 8. September und zieht nach Kopenhagen, so dass nur noch wenige Donnerstage übrig sind.

„Wir haben im August damit begonnen und es ist sehr beliebt geworden“, sagt einer der Barkeeper, während er eine weitere rote Nadel austeilt. (Der Wein und das Bier, die sie auch servieren, bekommen deutlich weniger Aufmerksamkeit)

Leute kommen von überall her, die meisten von ihnen kennen Leonard Cohen. Am Ende des Tages, zum Feierabend, müssen die Besucher aus den vielen Ausstellungsräumen gejagt werden. Nein, Sie können in den Ausstellungsräumen nichts trinken, aber es ist trotzdem sehr bequem, in einem der Bohnenstühle zu verweilen und einfach nur Musik zu hören.

Das Essen ist eine Etage tiefer erhältlich. Kein Montreal-Bagel, aber nah genug: echte New York-Bagels.

Mit dabei: „The Red Needle“, Leon Cohens Lieblingscocktail

Mit dabei: „The Red Needle“, Leon Cohens Lieblingscocktail

Every Thursday The Jewish Museum in NYC calls for „Cocktails with Cohen“ and serve his famous creation, the „Red Needle“ in their lobby. The exhibition will close on September 8th and move to Copenhagen, so there are only few Thursdays left.

„We started this in August and it has become very popular“ says one of the bar keepers, while he hands out another Red Needle. (The wine and beer which they also serve, gets significantly less attention)

People come from all over, most of them somehow familiar with Leonard Cohen. At the end of the day, at Closing Time, visitors have to be chased out of the many exhibition rooms. No, you cannot take a drink inside the show rooms, but it’s very comfortable anyhow, to linger in one of the bean chairs and just listen to the music.

Food is available one floor down. Not a Montreal bagel, but close enough: real New York bagels.

Die Buchrezension von Michael Brenners Publikation findet man unter folgendem Link im Blog. Das Buch „Looking for Bob Dylan: Bob Dylan, Zeitgeschichte & Zeitgeist Vol I: Krieg der Generationen“ ist „ein Traum von einenm Buch“, heißt es in der Rezension. Anbei Inhaltsverzeichnis, Vorwort sowie ein Kapitel (Nachwort), das der Autor freundlicherweise zur Veröffentlichung in der COHENPEDIA zur Verfügung gestellt hat.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort: Looking for Bob

Träume und Identität

Unterwegs

Genius unfolding

Bob und Joan

Die frühen 1960er

Meine Reise mit Bob 1

Worte und Songs

Der Kampf um Bürgerrechte

Leben im Kalten Krieg

Stimme seiner Generation

Meine Reise mit Bob 2

Der Geist der Elektrizität

Bobs Rückzug

Die späten 1960er

Beatmusik und Revolte

Der Krieg in Vietnam

1968, das Jahr der Revolte

Liebe im Sommer

Meine Reise mit Bob 3

Zurück auf der Bühne

Meine Reise mit Bob 4

Neue Meisterwerke

Meine Reise mit Bob 5

Nachwort: Zurück in der Gegenwart

Mehr hier: –>