KW-09-2018: … this is not the end… ROLLING STONES 2018 (part I) – DIE ROLLING STONES KOMMEN WIEDER NACH DEUTSCHLAND. MOrgen startet der VVK für zwei Konzerte in Berlin und Stuttgart im Juni 2018

KW-09-2019: #SONGLYRICS OF #LEONARD COHEN – #Suzanne – (Song No. 1 on first album) Songtexte Leonard Cohen – – Leonard Cohen Lyrics – Discography Leonard Cohen – Leonard Cohen Songtexte inkl. deutsche Übersetzung – 22 years of COHENPEDIA.

Suzanne à Song auf à The Songs Of Leonard Cohen, 1968; à Greatest Hits,1975; à Cohen Live, 1994; à More Best Of, 1997; à Live in London, 2009; à Greatest Hits, 2009, sowie auf der als 2011 nochmals unter dem à„Reclam All Time Best“ veröffentlicht; à Live At The Isle Of Wight Festival 1970, 2009); àSongs From The Road, 2010; à Live in Dublin, 2014.

Es ist immer noch der bekannteste aller Cohen-Songs und eine phantastisch sanfte Hymne an die Montrealer Künstlerin Suzanne Verdal. Eine luxuriöse spanische Gitarre, Altweibersommer-Harmonien und ein dunkles Cello rahmen Cohens gnomenhafte Reflektionen über seine heilige Muse. Es fällt schwer, sich eine Zeit vorzustellen, zu der dieser Song noch nicht existiert hat: Er ist einfach so schön. „Suzanne“ ist wahrscheinlich Cohens berühmtestes Lied. Es ist der erste Song auf seinem ersten Album, erscheint auf seinem letzten „Best Of“-Album (das 1997er „More Best Of…“) und ist häufig gecovered worden. Cohen selbst hat den Song auf jeder Tournee gespielt. Und als ob es seinen Eintritt ins Showbizz symbolisieren sollte, waren ihm die Rechte entrissen worden (inzwischen hat Cohen sie jedoch zurückgekauft). Der Song basiert auf einem früherem Gedicht, „Suzanne Takes You Down“ aus „Parasites Of Heaven“. Die „Suzanne“ des Titels (Suzanne Vaillancourt, geborene Verdal, nicht Suzanne Elrod) war eine Freundin aus Montreal. Sie besaß die Angewohnheit, Tee zu servieren, der unter dem Namen Constant Comment im Handel und mit Orangenrinde angereichert war („sie füttert dich mit Tee und Orangen / Die den ganzen weiten Weg aus China gekommen sind“), und die erste Strophe skizziert ihren Charakter und Cohens enge aber platonische Beziehung zu ihr. Die zweite Strophe ist erfüllt mit der Atmosphäre Montreals. Seine religiöse Vielfalt (die Angelsachsen sind Protestanten, die französischsprachige Mehrheit sind Katholiken, und eine bedeutende Minderheit ist jüdischer Abstammung) spiegelt sich in Cohens homogenisierter – und irgendwie origineller – Theologie wider („Und Jesus war ein Seemann“). Der „einsame Holzturm“ ist die Kapelle Nôtre Dame de Bon Secours, die Kirche der Seeleute im alten Montreal mit einer Statue der Heiligen Jungfrau („unsere Dame des Hafens“), die zur See gerichtet ist und die hinausfahrenden Schiffe segnet. Die dritte Strophe geht in ähnlicher Art und Weise weiter und führt ein Thema ein, zu dem Cohen noch oft wieder zurückkehren wird – die Suche nach dem, was er an anderer Stelle „die mitfühlende Aufmerksamkeit, die ein Mann von einer Frau zu erhaschen versucht“ nennt. Cohens Stimme ist weich und zart, und gut contrapunktiert mit den höheren Background-Stimmen, die anscheinend von John Simons Freundin stammen. (Simons eigenes Piano-Spiel hat die Abmischung nicht überlebt.) Eine delikat gezupfte Gitarre definiert die Melodie und wird vom subtilen Grummeln des Basses und üppigen Streichern verschönert. Kurz gesagt handelt es sich um eine mitreißende Version eines klassischen Songs, einem Song, der die Ankunft einer originellen und eindeutig gekennzeichneten Stimme ankündigt. Diese Version von Cohens erstem Song auf seinem ersten Album wurde im Orpheum Theatre in Vancouver am 29. Juli 1993, dem vorletzten Abend seiner letzten Tournee, aufgenommen. Obwohl im Hintergrund vor allem das für den Song berühmte Gitarrenspiel zu hören ist, ertönt dieses jedoch tiefer und erscheint zerbrechlicher, genauso wie Cohens Stimme. Es ist eine dunklere, traurigere Darbietung des Songs als jemals zuvor. Und Cohen hatte den Song eigentlich anfangs auch nicht mit auf das Album nehmen wollen. „Als es um ‚Suzanne‘ ging, wollte ich den Song nicht mit auf das Album nehmen, weil ich in das Ganze so viel investiert hatte. Aber sie sagten ‚Er zeigt, wo du jetzt bist, Leonard. Er ist gebrochen, wahrhaft, auseinandergebaut, er ist wie du‘.“ Man muss keine komplette Biographie in eine einzige Darbietung eines einzigen Songs hineininterpretieren, es ist auch so zweifellos klar, dass nur ein Mann diesen Song hat schreiben können oder eine solche Darbietung davon hat zeigen können.

Suzanne takes you down to her place near the river

You can hear the boats go by

And you can spend the night beside her

And you know, that she’s half crazy

But that’s why you want to be there

And she feeds you tea and oranges

That come all the way from China

And just when you mean to tell her

That you have no love to give her

Then she gets you on her wavelength

And she lets the river answer

That you’ve always been her lover

And you want to travel with her

And you want to travel blind

And you know that she will trust you

For you’ve touched her perfect body with your mind

And Jesus was a sailor

When he walked upon the water

And he spent a long time watching

From his lonely wooden tower

And when he knew for certain

Only drowning men could see him

He said: „All men will be sailors then

Until the sea shall free them“

But he himself was broken

Long before the sky would open

Forsaken, almost human

He sank beneath your wisdom like a stone

And you want to travel with him

And you want to travel blind

And you think maybe you’ll trust him

For he’s touched your perfect body with his mind

Now, Suzanne takes your hand

And she leads you to the river

She is wearing rags and feathers

From Salvation Army counters

And the sun pours down like honey

On our lady of the harbor

And she shows you where to look

Among the garbage and the flowers

There are heroes in the seaweed

There are children in the morning

They are leaning out for love

And they will lean that way forever

While Suzanne holds the mirror

And you want to travel with her

And you want to travel blind

And you know that you can trust her

For she’s touched your perfect body with her mind

QUELLE: ZEN & POESIE – Das Leonard Cohen – Lexikon, 2018

Texttransformation & Wortprojektionen / Suzanne / Suzanne

Suzanne nimmt dich mit zu ihrem Platz am Fluss

Du kannst die Boote vorbeifahren hören

Du kannst die Nacht an ihrer Seite verbringen

Und du weißt, dass sie halbverrückt ist

Aber deswegen willst du dort sein

Und sie reicht dir Tee und Orangen

Welche alle aus dem fernen China kommen

Und gerade als du ihr sagen willst

Dass du ihr keine Liebe geben kannst

Bringt sie dich auf ihre Wellenlänge

Und sie lässt den Fluss antworten

Dass du immer schon ihr Liebhaber warst

Und du willst mit ihr auf die Reise gehen

Und du willst blind mit ihr gehen

Und du weißt sie wird dir trauen

Denn du hast ihren perfekten Körper mit deinem Geist berührt.

Und Jesus war ein Seemann

Als er übers Wasser schritt

Und er schaute lange Zeit zu

Von seinem einsamen hölzernen Turm herab

Und als er sicher wusste

Dass nur Ertrinkende ihn sehen konnten

Sagte er: „Alle Männer werden Seeleute

bis das Meer sie befreien wird“

Aber selbst war er zerbrochen

Lange bevor sich der Himmel öffnen würde

Verdammt und beinah menschlich

Versank er in deiner Weisheit wie ein Stein

Und du willst mit ihm auf die Reise gehen

Und du willst blind mit ihm gehen

Und du denkst vielleicht, du wirst ihm trauen

Denn er hat deinen perfekten Körper mit seinem Geist berührt

Jetzt nimmt Suzanne deine Hand

Und sie führt dich an den Fluss

Sie trägt Lumpen nur und Federn

Von der Heilsarmee erworben

Und die Sonne scheint herab wie Honig

Auf unsere Dame des Hafens

Und sie zeigt dir, wo du suchen sollst

Zwischen dem Müll dort und den Blumen

Es sind Helden hier im Seegras

Es sind Kinder hier am Morgen

Die versuchen Liebe zu finden

Und sie werden ewig danach suchen

Während Suzanne den Spiegel hält

Und du willst mit ihr auf die Reise gehen

Und du willst blind mit ihr gehen

Denn sie hat deinen perfekten Körper mit ihrem Geist berührt

KW-08-2018: All About LEONARD COHEN`s „The Songs Of Leonard Cohen“ – 50 years ago. – DAS 50JÄHRIGE – Tomorrow, 50 years ago, Leonard Cohen`s first Album „The Songs Of Leonard Cohen“ was released in some European Countries. In USA the album was released on 27th of decembre 1967. Vor 50 Jahren erschien Leonard Cohens erstes Album „THE SONGS OF LEONARD COHEN“ in Europa. In Amerika erschien es bereits am 27. Dezember 1967. In Deutschland im Februar 1967

The Songs Of Leonard Cohen

I. Introduction/

II. Songs/

III. Compilations including „The Songs Of Leonard Cohen“/

IV: Tribute to the Album „The Songs Of Leonard Cohen Covered“ (MOJO)/

V. More Tributes/

VI. The JAPAN Release/

VII. Lyrics/ Texte

VIII. Sources

The Songs Of Leonard Cohen, 1967 ( CBS 63241) –> Erstes von insgesamt vierzehn –> Studio-Alben. Total Time: 41:13. Different Offcial Release Dates in US, UK and Europe:: 26.12.1967, 27.12.1967 (quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Songs_of_Leonard_Cohen) , Januarya and February 1968

Promotion 1967

##

I Introduction

1967 wurde Leonard Cohen eingeladen mit den legendären Produzenten à John Hammond, der unter anderem auch Billie Holliday, à Bob Dylan und später Bruce Springsteen entdeckte, zu Mittag zu essen. Nach dem Essen spielte ihm Cohen ein halbes Dutzend Songs vor. Hammonds Urteil war knapp aber ermutigend: „Du hast es raus, Leonard.“ Innerhalb von einer Woche war Cohen im Columbia Studio-E in New York und nahm sein erstes Album auf.

Hammond selbst war der ursprüngliche Produzent, aber er wurde durch seine Krankheit gezwungen, sich zurückzuziehen. Sein Ersatz war John Simon – ein erfahrener Produzent, mit dem sich der neophyte Cohen, was wenig überrascht, öfter stritt. „CBS versuchte aus meinen Songs Musik zu machen; ich musste ständig einlenken“, so Cohen, aber im Grunde war er noch dabei, sich selbst in der unbekannten Welt des Studios zurechtzufinden. Simon verwöhnte ihn sicherlich – indem er ihn bei Kerzenlicht und Räucherstäbchen-Atmosphäre aufnehmen ließ und einen Spiegel mitbrachte (Cohen hatte immer vor einem Spiegel gespielt, wenn er zu Hause übte). Später erzählte Cohen, dass er immer etwas unsicher war, wenn er sang, da er der Meinung war, sein Gesang sei nicht gut genug, um vor Publikum zu bestehen. Noch später erzählte er, er habe aus wirtschaftlichen Gründen die Schriftstellerei aufgegeben, weil er davon nicht leben konnte. Und als er Bob Dylan zum ersten Mal singen gehört hatte, meinte er nur, das kann ich auch, und er begann seine Gedichte zu Songtexten zu machen und sie mit Musik und Gesang vorzutragen.

Eine spätere Aussage Cohens, dass Simon „echt großartig“ sei, scheint ein gerechteres Urteil zu sein. Dass sie in ästhetischen Fragen anderer Meinung waren („Ich wollte kein Schlagzeug auf „Suzanne“, beschwerte sich Cohen), ist nicht nur nicht überraschend, sondern im Umfeld jeglicher kreativer Aktivität natürlich und unvermeidlich. Wenn das Arrangement von Simon kam, so trug die Endabmischung zweifellos Cohens Handschrift.

In jedem Fall zeigt das daraus resultierende Album Cohens Songs in einer klaren und durchsichtigen Weise und bietet ein klassisches Beispiel für Cohens Arbeit als Singer/Songwriter. In diesen Songs können wir bereits die meisten seiner Hauptthemen erkennen – Liebe, Verlust und Einsamkeit kommen in zugänglicher und doch poetischer Sprache zum Ausdruck und finden Unterstützung in einfachen und zugleich eingängigen Melodien. Gemeinsam mit Songs „From A Room“ stellt Cohens Debüt-Album den Gipfel seines Schaffens in der Anfangsphase seiner musikalischen Karriere dar.

„Songs Of Leonard Cohen“ wurde inoffiziell am 26. Dezember 1967 veröffentlicht, obschon das offizielle Erscheinungsdatum erst im folgenden Jahr (Februar 1968) war. Es war ein bescheidener Erfolg und prophezeite Cohens spätere Karriere, die zunächst in Europa besser lief als in Nordamerika – das Album kam in den UK auf Platz 13, in den USA jedoch nur auf Platz 162.

II. Songs

1. Suzanne (3:46)

2. Master Song (3:47)

3. Winter Lady (2:15)

4. The Stranger Song (5:05)

5. Sisters of Mercy (3:33)

6. So Long, Marianne (5:37)

7. Hey, Thatʼs No Way to Say Goodbye (2:54)

8. Stories of the Street (4:35)

9. Teachers (3:01)

10. One of Us Cannot Be Wrong (4:27)

plus „Storeroom“ *

plus „Blessed Is The Memory“*

* 2007 als remasterte Version mit Booklet und zwei bis dato unveröffentlichte Bonustracks erschienen

III. Compilations including „The Songs Of Leonard Cohen“

Songs Of Leonard Cohen in BOX-Sets:

IV: Tribute to the Album „The Songs Of Leonard Cohen Covered“ (MOJO)

The Songs of Leonard Cohen Covered is a tribute album to Leonard Cohen, released in 2012. It was compiled by Mojo magazine, as a part of the magazine’s March 2012 issue. The album features contributions by various musicians, including Bill Callahan, Cass McCombs, The Low Anthem, Field Music, Marc Ribot and ex-Fleet Foxes member Father John Misty

https://www.youtube.com/watch?v=5Tr00WM-fX0

- Field Music – „Suzanne„

- Emily Barker and The Red Clay Halo – „Master Song“

- Palace Songs – „Winter Lady“

- The Miserable Rich – „The Stranger Song“

- Liz Green – „Sisters of Mercy„

- Bill Callahan – „So Long, Marianne„

- Michael Kiwanuka – „Hey, That’s No Way To Say Goodbye“

- The Low Anthem – „Stories of the Street“

- Cass McCombs – „Teachers“

- Father John Misty – „One of Us Cannot Be Wrong“

- Bonus tracks

- Diagrams – „Famous Blue Raincoat“

- Paper Dollhouse – „Last Year’s Man“

- Marc Ribot and My Brightest Diamond – „Bird on A Wire“

- Dan Michaelson – „Avalanche„

- Scott Matthews – „Seems So Long Ago, Nancy“

V. More Tributes

VI. The JAPAN Release

This mini-lp replica sleeve (mlps) release of the late great Leonard Cohen’s debut masterpiece is a real treat for fans coming in a faithfully reproduced vinyl replica sleeve with a foldout containing all the lyrics in Japanese with the bonus tracks („Store Room“ and „Blessed is the Memory“) also coming in English and a glossy booklet of 16 pages containing all the lyrics in English. The cardboard sleeve itself isn’t the best assembled and is also not made from the best quality materials looking rather shabbily made from thin cardboard.

VII. Lyrics/ Texte

http://cohenpedia.de/songs-of-l-c/

VIII. Sources/ Quellen

https://en.wikipedia.org/wiki/Songs_of_Leonard_Cohen

VIII: already published on 27 december 2017: http://blog.leonardcohen.de/?p=7405

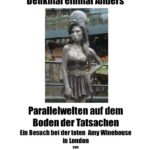

KW-08-2018: Frau aus Stein – Denkmal einmal anders – oder – manchmal liegen die Tatsachen auf dem Boden – How to find #The Grave Of Amy Winehouse

Und die gilt es zu erzählen … bei Kamingesprächen der besonderen Art … auf dem Boden … der Tatsachen.

Letzte Gedanken an Amy – Versteckte Schätze in Camdem

Ein Rausch des Lebens einer Soul-Legende (1983 – 2011) – Frau aus Stein – Denkmal einmal anders – oder – manchmal liegen die Tatsachen auf dem Boden

Teilweise veröffentlicht in: HÖRERLEBNIS – Das HIFI MAGAZIN

Ihre Stimme war ein Geschenk Gottes. Ihr Leben ein Geschenk des Teufels. Vielleicht starb sie auch deswegen wie sie lebte: einsam und im Rausch. Ihr Tod kam zwar plötzlich aber nicht überraschend. Ihr Lebensstil schickte oft genug Vorboten. Ihre Drogenabhängigkeit und ihr Alkoholkonsum kam fast zeitgleich mit ihrem großen Durchbruch. Bereits ihr erstes Album wurde zum Thrill, ihr zweites machte sie zur Ikone ihres Jahrzehntes. Gerade einmal zwei Alben („Frank“ (2003) und ,,Back To Black“ (2006) ) spielte die nur 27 Jahre alt gewordene Soul-Legende ein. Zusammen mit zwölf Singles, insgesamt 18 Awards, darunter fünf Grammys und zwei Echos sowie der Live-DVD „I Told You I Was Trouble: Live in London“ (2007), genug um in die Analen der Rockgeschichte einzugehen. Genug, um in den Club der sog. „27“, all jener Rocklegenden wie Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain, die mit 27 Jahren starben, aufgenommen zu werden.

Wenn Sie von etwas Ahnung hatte, waren es Leiden, Trauer und die Lust an der Selbstzerstörung. Künstler wie Rimbaud oder auch Bob Dylan zerstören zumindest nur ihr eigenes Werk, um in einer Art von „Rapture“ neues entstehen zu lassen, Künstler wie Amy Winehouse rauchten Crack und schütteten sich flaschenweise Whiskey und Schnaps in die Rinne, um zu sehen, was passiert. Resultat waren noch mehr Wunden an einer verletzten Persönlichkeit mit der Sehnsucht nach persönlichem Glück und Zufriedenheit. Und genau mit dieser Sehnsucht wusste uns diese beeindruckende sexy-laszive Frau in Form von eindringlichen Liedern zu verzaubern. Ihr Zauber war es, der durch ihre Stimme Wunder zu erzeugen schien. Damit erfuhr sie Kultstatus. Damit erreichte sie Menschen. Doch sie selbst wurde nie erreicht. In und nach ihren Entzügen blieb sie einsam, nur ihre Lieder fanden Weg der Geborgenheit in den Herzen von Millionen von Amy Winehouse-Fans. Am Samstag, den 23. Juli 2011 wachte sie aus ihrem Delirium nicht mehr auf. Die Londoner Polizei bestätigte 4,16 Promille Alkohol im Blut. Der Untersuchungsauschuß, der sich mit dem Tod von Amy Winehouse, die angeblich ein Vermögen von ca. 10 Millionen Euro hinterläßt, bezeichnete den Tod als Unglücksfall.

Viele junge Menschen, die Amy Winehouse`s Musik lieben, abner sie live nie gesehen haben, pilgern nach London, um ihr etwas nahe zu sein. Pilgern an das Haus in der 30 Camden Square, Camden/ London, in dem sie in den letzten Lebensjahren gelebt hat.

Oder sie pilgern zum jüdischen Friedhof Edgwarebury Cemetery, Edgwarebury Lane, Edgware, London Borough of Barnet, Greater London, HA8 8QP England, wo Amy`s Asche im Grab Ihrer Großmutter liegt.

Seit 2014, etwa einer Woche bevor Leonard Cohen seinen 80. Geburtstag feierte und in London sein „Popular Problems“-Album herausgebracht hat, steht mitten im Camden, im Eingangsbereich des Camdener Einkaufszentrums eine Bronzestatue von Amy Winehouse.

Wo genau? In der 407 Chalk Farm Rd, Camden Town, London NW1 8AH, Vereinigtes Königreich. Die wollte ich sehen, bevor ich nach dem Interview mit Leonard Cohen im September 2014 in London wieder zurück nach Deutschland flog.

Bereits der Hotelportier wußte schon über die erst „vor ein paar Tagen aufgestellte Statue“, warnte mich aber davor, zu große Erwartungshaltungen an die Statue zu haben. Sie sei „es nicht Wert „Statue“ genannt zu werden“, sagte er grinsend.

Ich glaubte ihm, und fragte den Concierge im Gore-Hotel, ob er mit ein Taxi besorgen kann, das mich über Camden zum City Airport fahren könnte und mich an der Statue kurz aussteigen lassen kann,um ein Foto zu machen.

Der Concierge kam meinem Wunsch nach, der Fahrer bekam dafür 60 Pfund, raste innerhalb einer halben Stunde vom The Gore nach Camden, liess mich 5 Minuten raus und wieder rein und ab gings weiter zum City Airport. Vorher ging es noch vorbei an der Royal Albert Hall und an der 02 Arena, alles Wirkungsstätten von Leonard Cohen und Amy Winehouse.

In Camden angekommen, aus dem kurz haltenden Taxi steigend, bestätigt sich die Aussage vom Gore-Portier schnell, als ich einen knapp 20jährigen Punk nach dem Ort der Statue fragte. Der sagte nur: „It `s trash, just fuckin trash. You don t need to see it“ und zeigte in die Richtung der Statue. Und ja, er hatte Recht. Die Statue sieht billig aus, grau, gar nicht wie Bronze, eher wie billiges China.Plastik. Eigentlich einer Legende unwürdig. Ein Besuch am Grab wäre im wahrsten Sinne des Worte tiefgehender gewesen.

(Wer noch mehr über Amy Winehouse`s London erfahren möchte und das Glück hat, daß der u.g. Link noch funktioniert, findet noch ein paar weitere Anlaufpunkte: „Amy Winehouse’s London: nine places connected to the star“.

https://www.timeout.com/london/blog/amy-winehouses-london-nine-places-connected-to-the-star-102716

2011erschien übrigens posthum ihr drittes Album mit dem Titel „Lioness: Hidden Treasures“

Nach ihrem tragischen Tod im Juli 2011 haben einige der Produzenten und Musiker, die eng mit Amy Winehouse zusammen arbeiteten – darunter Mark Ronson und Salaam Remi – noch einmal alle ihre vielen Aufnahmen angehört, die Amy vor, während und nach den Veröffentlichungen von „Frank” und „Back To Black” gemacht hat. Alle, die mit Amy gearbeitet haben, waren sich einig, dass sie nie einen Song zweimal auf die gleiche Weise gesungen oder gespielt hat.

Die 12 Songs umfassende Sammlung beinhaltet bisher unveröffentlichte Songs, alternative Versionen von Klassikern ebenso wie einige brandneue Kompositionen von Amy Winehouse und wurde von ihren langjährigen musikalischen Partnern Salaam Remi und Mark Ronson in enger Verbindung mit Amys Familie, Management und der Plattenfirma Island Records zusammengestellt.

„Ich habe so viel Zeit damit verbracht, Amy hinterherzujagen und ihr eine Standpauke zu halten, dass ich nie erkannt habe, was für ein wahres Genie sie war. Erst als ich mich hinsetzte und mit dem Rest der Familie dieses Album anhörte, erkannte ich die Bandbreite von Amys Talent, von Jazz Standards bis HipHop, und es hat mir wirklich die Sprache verschlagen. ‘Halftime’ hatte ich bis dahin noch nie gehört. Es ist einfach nur unglaublich schön. Wenn die Familie nicht sicher gewesen wäre, ob dieses Album den Anspruch von “Frank” und “Back To Black” erfüllen würde, hätten wir niemals einer Veröffentlichung zugestimmt. Wir glauben, es wird eine angemessene Anerkennung an Amys musikalisches Erbe sein“, so AmyS Vater Mitch Winehouse

Das komplette Tracklisting:

„Our Day Will Come (Reggae Version)” – Reggae-Neubearbeitung des 60er Jahre Doo Wop Klassikers produziert von Salaam Remi. Aufgenommen im Mai 2002.

„Between The Cheats” – eine neue Komposition von Amy, aufgenommen in London im Mai 2008 für eine mögliche Einbindung auf Album Nr. 3, produziert von Salaam Remi.

„Tears Dry” – im Original von Amy als Ballade geschrieben. Dies ist die Originalversion, die sie im November 2005 in Miami mit Salaam aufgenommen hat. Die spätere Uptempo Version erschien auf „Back To Black”.

‚

„Wake Up Alone” – Der erste Song, der für die „Back To Black” Sessions aufgenommen worden war. Dies ist ein One-Take Demo aufgenommen im März 2006 von Paul O’Duffy.

„Will You Still Love Me Tomorrow” – Amys wunderschöne Version des von Carole King geschriebenen Shirelles Klassikers. Produziert von Mark Ronson und featuring The Dap Kings mit Streicher-Arrangements von Chris Elliott, der für alle Streicher auf Marks Tracks für „Back To Black” verantwortlich zeichnet. Aufgenommen im September 2004.

„Valerie” – einer von Amys Jukebox Favoriten. Dies ist die Originalversion mit einem langsamen Tempo, die Mark Ronson nach „Back To Black” produziert hat. Aufgenommen im Dezember 2006.

„Like Smoke” featuring NAS – Amy und Nas wurden sehr gute Freunde nachdem Amy den New Yorker Rapper auf dem Song „Me & Mr Jones” („Back To Black”) namentlich genannt hatte. Mit „Like Smoke” nahm Amy einen Song mit einem ihrer Lieblingskünstler auf. Produziert von Salaam Remi. Aufgenommen im Mai 2008.

„The Girl From Ipanema” – der erste Song, den die damals 18-jährige Amy gesungen hat, als sie zum ersten Mal nach Miami ging, um mit Salaam aufzunehmen. Salaam bemerkte: „Die Art, wie sie diesen Bossa Nova-Klassiker neu interpretierte, verdeutlichte mir, dass ich es mit einem ganz besonderen Talent zu tun hatte. Ihre Annäherung an den Song war so jung und frisch, es hat unsere restlichen Sessions wirklich inspiriert.” Aufgenommen im Mai 2002.

„Halftime” – Amy hatte mit Ahmir ‘Questlove’ Thompson von The Roots über eine Zusammenarbeit gesprochen. „Halftime” ist ein Song, an dem Amy und Salaam seit den „Frank“ Sessions gearbeitet haben. Das Ergebnis ist wunderschön. Aufgenommen im August 2002.

„Best Friends” – Live-Set Eröffnungssong der „Frank”-Ära produziert von Salaam Remi. Wahrscheinlich der erste Song, den frühe Fans von Amy live von ihr gehört haben. Aufgenommen im Februar 2003.

„Body & Soul” mit Tony Bennett – ein Cover der 30er Jahre Jazz-Klassikers mit dem Helden Tony Bennett. Aufgenommen in den Abbey Road Studios London im März 2011 und produziert von Phil Ramone. Amys letzte Studioaufnahme.

„A Song For You” – eine herzzerreißende und emotionale Version des Leon Russell Klassikers des berühmten Donny Hathaway. Hathaway war Amys absoluter Lieblingskünstler. Der Song entstand mit einer einzigen Aufnahme, nur Amy und ihre Gitarre, in ihrem Haus in London im Frühjahr 2009 als sie mit ihren Dämonen kämpfte. Produziert von Salaam Remi.

KW-08-2018: Manchmal wird der vermeintliche Begleitumstand zur Hauptsache. Manchmal ist das anfänglich und vermeintlich nicht Erzählenswerte, schließlich nicht minder erzählenswerter als das ursprünglich und eigentlich zu Erzählende. Manchmal bleibt plötzlich alles anders. Jede Geschichte hat ihre Geschichte.

KW-08-2018: Through the craves, The wind is blowing – Begegnung mit der Vergangenheit – Ein Spaziergang über den Pariser Père Lachaise zum Grab von Jim Morrison -oder # Wie das #Grab von #Jim Morrison einfach zu finden ist

Through the craves, The wind is blowing

– Begegnung mit der Vergangenheit –

Ein Spaziergang über den Pariser Père Lachaise zum Grab von Jim Morrison

oder

Wie das Grab von Jim Morrison einfach zu finden ist

text & fotos: christof graf

Für die einen ist er letzte Ruhestätte, für die anderen ein Park der Erinnerungen voller Begegnungen mit der Vergangenheit. Die letzte Ruhestätte von Edith Piaf, Oscar Wilde und Jim Morrison u.v.a.. Der Friedhof Père Lachaise im 20. Arrondissement in Paris ist nicht nur architektonische und touristische Attraktion, er ist eine Oase der Ruhe und Pilgerstätte für Anhänger bestimmter Berühmtheiten.

Über zwei Millionen Besucher pro Jahr zählen die Friedhofspfleger mittlerweile jährlich. 1,5 Millionen davon besuchen das Grab von Jim Morrison. Der Père Lachaise, der wohl populärste Friedhof in Paris läßt sich nicht mit solchen in Deutschland vergleichen. Er ist mehr Park als Friedhof. Seit 1804 wurden Autoren wie Honoré de Balzac, Regisseure wie Claude Chabrol, Komponisten wie Frédéric Chopin, Maler wie Eugène Delacroix, der Pantomime Marcel Marceau, der Dichter Molière oder der Philosoph Marcel Proust, Grab an Grab mit ganz unprominenten Einwohnern von Paris bestattet. Wer noch eine Grabstelle bekommen möchte zahlt etwa 15.000 Euro für eine Grabstelle mit der Inschrift „Pour l’éternité“, zu deutsch „für die Ewigkeit“.

Dafür ist man nie allein und fast sieht nichts aus wie ein Friedhof, wenn da die vielen Gräber nicht wären. Aber die sehen auch nicht alle wie Gräber aus. Vielmehr sind es in Stein gehauene Grabmäler, kleine Häuser und Mausoleen.

Dafür ist man nie allein und fast sieht nichts aus wie ein Friedhof, wenn da die vielen Gräber nicht wären. Aber die sehen auch nicht alle wie Gräber aus. Vielmehr sind es in Stein gehauene Grabmäler, kleine Häuser und Mausoleen.

„Die Gesamtfläche von Père Lachaise umfasst 44 Hektar und ist in mehrere Divisionen und Ebenen eingeteilt. Zum Friedhof gelangt man über die gleichnamige Metrostation der Linien 2 und 3 am Boulevard de Ménilmontant und der Avenue de la République, direkt neben dem Haupteingang liegt auch die Station Philippe Auguste“, so die Zusammenfassung eigentlich aller Touristenführer. Père Lachaise, der größte der Pariser Friedhöfe, bittet zum Spaziergang zu den Toten. Napoleon war es, der im Jahr 1803 den Friedhof auf dem damals noch bewaldeten Hügel anlegen ließ. Benannt wurde er nach dem Beichtvater von König Louis XIV.

Neben Père Lachaise gibt es übrigens noch zwei weitere berühmte Friedhöfe in Paris. Montmartre und der Cimetière Montparnasse im 14. Arrondissement. Auf „Montparnasse“ liegen z.B. das Existentialisten paar Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und der „französische Leonard Cohen“ Serge Gainsbourg.

Je nachdem, welches Grab man sucht, sollte man sich zuvor über google map einen Überblick über die Eingänge machen. Nutzt man die Metrolinie 3 und steigt an der Station Gambetta aus, wird man recht schnell das Grab von Oscar Wilde entdecken und kann den Park von oben nach unten über zahlreiche kleine Treppenstufen, die zwischen den Gräbern im wahrsten Sinne des Wortes „hinabführen“, entdecken.

Erreicht man Père Lachaise über die gleichnamige Metrostation befindet man sich beim Haupteingang und sollte sich dort recht schnell auf einer der vielen Wegeskizzen mit Ortsangaben der Prominantengräber orientieren. Sucht man nach keinem bestimmten Grab, ist dieser Eintritt zu empfehlen. Egal zu welcher Jahres- oder Tageszeit man Père Lachaise begeht, dieser Ort wirkt faszinierend und beklemmend zugleich. Man fühlt die Jahrhunderte und vor so vielen Gräbern ist es sehr leicht sich in der weitläufigen Anlage zu verlieren.

Manchmal hat man den Eindruck, gar nicht auf einem Friedhof zu sein, denn die breiten bepflasterten Gehwege und kleinen Strassen und Gassen erinnern mehr an eine geheimnisvolle Parkanlage aus einem Film vergangener Jahrhunderte. Manche Gräber wirken gar wie kleine Paläste im römischen Stil, andere wie Pyramidenbauten oder einfach nur Statuen. Manche tragen Kreuze, andere nicht. Wo nicht gerade eine moderne Marmorplatte über ein neues Grab gelegt wurde, sieht man, wie sehr der Zahn der Zeit an der Architektur und Grabmal-Kunst von Père Lachaise nagt. Viele Grabdenkmäler unter oder neben Ahorn- oder Kastanienbäumen sehen verfallen aus oder sind zugewachsen vom Efeu. Einige Skulpturen sind umgestürzt, manche Grabplatten eingedrückt. Die teilweise 200 Jahre alten Grabinschriften sind nicht mehr oder kaum mehr leserlich. Einige der gotischen Grabkapellen werden wohl auch bald dem Ruf des natürlichen Zerfalls folgen.

Was auffällt und man stets zu hören scheint, ist die ständige Ruhe. Betritt man Père Lachaise, scheint der Lärm der französischen Millionenmetropole wahrhaft verstorben zu sein. Nur manchmal, wenn man den Eifelturm aus der Ferne zwischen Grabspitzen und Baumwipfel durchschimmern sieht, erinnert man sich wieder an die Gegenwart und weiß sich in Paris.

Doch die Orientierung fällt nicht leicht. Ein Spaziergang über den Pariser Père Lachaise zum Grab von Jim Morrison kann zu einer stundenlangen Pilgerschaft zu den Toten werden.

An den drei Haupteingängen befinden sich informative Pläne des Friedhofs, auf denen die Gräber aller wichtigen Persönlichkeiten eingezeichnet sind. Google Map ist zu den Totenstätten noch nicht vorgedrungen, dafür gibt es Boxen mit passend altmodischen Flyern, auf denen die Pläne „to go“ und kostenlos erhältlich sind. Leider sind die meistens vergriffen und werden der Nachfrage nicht gerecht nachgefüllt.

Das Kultgrab aller Hippies dieser Welt, ist das von Jim Morrison. Um die Gründe, warum der aus Los Angeles stammende Frontmann von „The Doors“ 1971 auf Père Lachaise begraben liegt, ranken sich „endlose“ Gerüchte. James Douglas „Jim“ Morrison (* 8. Dezember 1943 in Melbourne, Florida; † 3. Juli 1971 in Paris) war Singer/ Songwriter und Lyriker und das Gesicht der US-Band „The Doors.“ Laut Mike Clifford „The new illustrated Rock Handbook“ war Morrison „ein Rockmusiker, der die Fantasien, Visionen, Ängste und die Selbstdestruktivität der Generation der späten 1960er Jahre artikulierte und exemplarisch auslebte. Er zählt zu den charismatischsten Persönlichkeiten der Rockmusik dieser Zeit. Gemeinsam mit den Doors erweiterte er das Repertoire der Rockmusik um mehrschichtige Konzeptstücke und Formen des Rocktheaters. Morrison, von dem zu Lebzeiten drei Gedichtbände veröffentlicht wurden, nutzte die Doors-Konzerte regelmäßig für spontane Rezitationen poetischer Texte. Er war eine der zentralen Symbolfiguren der Hippiezeit und –kultur und „wurde meist mit einem aufrührerischen und selbstzerstörerischen Lebensstil assoziiert. Der frühe Tod Morrisons, dessen nähere Umstände nicht mit Sicherheit geklärt werden konnten, trug erheblich zur Legendenbildung um seine Person bei.“

Und genau die spürt man auf Père Lachaise, wenn sich zwischen den Gräbern recht bizarre Szenen abspielen. Selfies mit dem Grabstein sind seit Erfindung des Smartphones im Jahr 2008 keine Seltenheit. Und auch der wabernde Geruch von Canabis gehört fast schon zum guten Ton auf der Pilgerfahrt zum wohl berühmtesten unter den über 70.000 Gräbern auf Père Lachaise.

Jim Morrison wurde dort am Morgen des 7. Juli 1971 in der 6. Division, 2. Reihe, Grab 5 beigesetzt. Auf den an den jeweiligen Eingängen angebrachten Friedhofsplänen ist es „Grabbesichtigungsstätte“ No. 30. Nach dem Diebstahl einer kleinen Steintafel 1973 wurde erst im Juni 1981 ein Grabstein, den die drei verbliebenen Doors-Musiker finanziert hatten, errichtet.Sein Grab wirkt recht unspektakulär und ist, sofern man weiß, wo es ist, recht einfach zu finden. Zum einen muß man lediglich nach Jugendlichen mit zerrissenen Hosen und grell gefärbten Haaren oder nach pilgernden Alt-Hippies Ausschau halten. Zum anderen wartet man einfach auf eine Gruppe japanischer Touristen, die von einem einen Regenschirm hochhaltenden Guide durch die Gräber geführt werden und schließt sich lautlos an. Oder aber man weiß, wie man hinkommt, ohne sich der ausweglosen Hoffnung hingeben zu müssen, man würde diesen Ort modernen Totenkultes doch in weniger als vier Stunden Grabschau autark finden. Fragen ist nicht, die meisten Anwesenden sind tot. Die wenigen Lebenden, die keine Japaner, Punks oder Hippies sind und einmal vielleicht gar auf der anderen Seite von Père Lachaise begegnen, kennen entweder Jim Morrison nicht, wissen gar nicht, daß der hier auch „wohnt“ oder zeigen einfach nur in irgendeine Richtung, ohne zu wissen, in welche falsche Richtung man den Fragenden damit jagt.

Wenn man es aber weiß, und man ausschließlich Jim Morrison oder ihn zuerst besuchen möchte, betritt man den Père Lachaise am besten über den Eingang „Philippe Auguste“.

Nach nur ein paar Minuten Fußmarsch gelangt man an den etwa nur 350 Meter Luftlinie vom Eingang entfernten ganz besonderen Schrein. Wie das geht? Zwei Fußwege, die allerdings beide nicht „direkt“ zum Grab führen, gibt es.

Beide beginnen mit dem Abschreiten der Rue Pierre Bayle in Richtung Nordosten. Bei der nächsten Strassenmündung geht man links in die Rue du Repos, bis diese eine Kurve nach links macht, man selbst biegt aber nach rechts ab und bleibt solange auf diesem Weg, bis man den Chemin du Coq kreuzt und dabei rechts bis zum Chemin Méhul abbiegt bis zur Avenue Casimir Périer. An dieser Einmündung biegt man dann nach links ab, bis die Avenue Casimir Périer auf eine Art „Kreisel“ führt. Hier angekommen hat man Jim fast erreicht. Man befindet sich quasi nur noch 50 Meter vom Grab entfernt.

Den Kreisel geradezu „berührt“, orientiert man sich rechts und geht dann wieder sofort die nächst mögliche rechts. Nach etwa 25 bis 30 Meter eröffnet sich eine Dreiecksfläche von Gräbern, in welcher Jim Morrisons Grab eingebettet ist. Davor steht ein Baum, so alt wie die Grabsteine selbst. Seine Rinde wirkt wie ein Poesiealbum. „Rock Is Dead“ ist zu lesen. Wenn man Glück hat, riecht man Cannabis oder hört man Musik, welche den Weg weist.

Danach beginnt der Totenkult, obwohl das Grab inmitten weitaus imposanter und voluminöserer Grabstätten recht unauffällig und unspektakulär wirkt. Wie so oft auf Gräbern üblich, stapeln sich kleine aufgestapelte Steinberge auf dem Grabstein und es sind bunte Blumen niedergelegt. Keine Kränze, einzelne Blumen oder liebevoll zusammengepflückte Kränzchen. Aber auch Fotos, Kerzen und Jim Morrison- oder The Doors-Devotionalien sind auf dem Grab zu finden, solange sie nicht wiederum von anderen Besuchern als Souvenirs mitgenommen werden. Oft spielen Leute mit Gitarren The Doors-Lieder oder rezitieren Texte aus einem der drei Gedichtbände, die Jim Morrison verfasst hat. Manche stehen aber auch einfach nur stumm da, weinen oder kiffen. All das wird von den Friedhofswärtern in Uniform geduldet. Nur Graffitis mögen sie nicht. Deswegen ist das Grab auch durch ein Gitter und ständige offizielle Grabwachen geschützt.

In Peter Jan Margrs Buch “The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery, einem Artikel aus einer Sammlung von Texten über “Shrines and Pilgrimage in the Modern World” aus dem Jahre 2008, erfährt man zudem, daß im Dezember 1990 Morrisons Eltern einen neuen monumentalen Grabstein mit einer Bronzeplatte errichten ließen und diese die altgriechische Grabinschrift „κατὰ τὸν δαίμονα ἑαυτοῦ“, die „gemäß seinem Dämon“ oder „gemäß seinem Schicksal“ bedeutet, trägt.

Nach jahrzehntelangen Versuchen, nachts auf dem Friedhof illegale Szene-Parties auf dem Friedhof abzuhalten und darauffolgenden Gerüchten um eine mögliche Verlegung oder Auflösung des Grabs, erklärte der damalige französische Kulturminister und seinerzeitige Justizminister Jacques Toubon im März 1996 im französischen Fernsehen, dass Jim Morrisons Grab Bestandteil des Kulturdenkmals Père Lachaise sei und deshalb zeitlich unbegrenzt bestehen bleibe.

Nach Magry ist „nach einer damals ersten zeitweiligen Sperrung von Morrisons Grab 1988/1989, nachdem in einigen Jahren über eine Million Besucher gezählt wurden, die übrigens keinen Rückgang des Besucherzustroms bewirkte, die Grabstelle seit 2004 erneut durch ein Metallgitter abgesperrt“ worden. Magry macht auch darauf aufmerksam, daß in einer ethnologischen Feldstudie das Grab als modernes Wallfahrtsziel und „polymorphe heilige Stätte“ beschrieben wurde, an der zumindest eine der unterschiedlichen Kategorien von Besuchern spirituelle Inspiration bei Morrison als einer „Gestalt von transzendenter Bedeutung“ suche.

Das letzte Mal, als ich über den Père Lachaise in Paris spazierte, war ein Tag nachdem ich Leonard Cohen im Hotel Crillon traf. Es war der 16. Januar 2012. Es war einer jener „An Evening with Leonard Cohen“ – Kamingespräche, die 2012, 2014 und 2016 anlässlich der Veröffentlichung von Cohens letztem epochalem „Spätwerk“ stattfanden. Es waren die Jahre der Veröffentlichung von „Old Ideas“ (2012), „Popular Problems“ (2014) und „You Want It Darker“ (2016). Große Einzelinterviews gab der damals 78järige Leonard Cohen kaum noch, lud aber zu jenen „Kamingesprächen“, bei denen ausgewählte Journalisten aus mehreren Kontinenten zunächst dem jeweils neuen Album lauschen konnten, um danach mit Cohen etwas zu plaudern. Ich bin glücklich, bei all diesen Kamingesprächen dabei gewesen zu sein. 2012 gab es drei. Eines in Paris, eines in London und eines in New York. 2014 gab es eines in London und 2016 ein letztes in Los Angeles. Das in Paris im Jahre 2012 wird mich immer an den Père Lachaise erinnern. Denn nach dem Kamingespräch gab es in Paris und nur in Paris, die Besonderheit, daß Cohen zunächst noch etliche Autogrammwünsche erfüllte und danach sogar noch selbst zum Fingerfood auf der „Listening-Party“ im Crillon griff. Er unterhielt sich mit ihm bekannten Weggefährten, Plattenmanagern und auch einfach nur mit gestandenen Journalisten, die trotz Berufsstand und Abgeklärtheit schließlich doch zum Fan wurden und Leonard Cohen auch um ein Autogramm baten. Mit bei dieser After-Listening-Party im Hotel Crillon auch Cohens frühere Lebensgefährtin und Fotografin Dominique Isserman.

Aber auch dieser denkwürdige Abend fand ein Ende und bevor Cohen nach London und New York weiterreiste, besuchte ich am Morgen des 17. Januar 2012 Jim Morrisons Grab auf dem Père Lachaise. Kalt war es, so wie heute. Sonnig war es, so wie heute. Und noch immer suchen Pilger nach der Grabesstätte um dem Totenkult um Jim Morrison zu huldigen. Und noch immer klingt Jim Morrisons „The End“ ebenso wie auch Leonard Cohens Lied “The Partisan” mit den Zeilen “Through the craves, The wind is blowing” nach.

Der Friedhof ist übrigens in den Sommermonaten jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, im Winter schließt er eine halbe Stunde früher. Adresse: Cimetière du Père Lachaise, 16 rue de Repos 75020. Anfahrt mit der Metro, Haltestelle Père Lachaise

Quellen:

Virtueller Rundgang: www.pere-lachaise.com

Graf, Christof: Zen & POoesie – Das Leonard Cohen – Lexikon, Schardt Verlag, 2018

Peter Jan Margry: The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery: The Social Construction of Sacred Space. In ders. (Hrsg.): Shrines and Pilgrimage in the Modern World. New Itineraries into the Sacred. Amsterdam University Press 2008, S. 143–171, hier S. 149.

Siegfried Schmidt-Joos, Wolf Kampmann: Rock-Lexikon 2. Rowohlt, Reinbek 2008, S. 1160.

Peter Jan Margry: The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery. In ders. (Hrsg.): Shrines and Pilgrimage in the Modern World. Amsterdam University Press 2008, S. 143–171, hier S. 170, Fußnote 12.

Stig Söderholm: Liskokuninkaan mytologia: rituaali ja rocksankarin kuolema. Jim Morrison-kultin etnografinen tulkinta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1990, S. 303, zitiert nach Peter Jan Margry: The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery. In ders. (Hrsg.): Shrines and Pilgrimage in the Modern World. Amsterdam University Press 2008, S. 143–171, hier S. 148.

Peter Jan Margry: The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery. In ders. (Hrsg.): Shrines and Pilgrimage in the Modern World. Amsterdam University Press 2008, S. 143–171, hier S. 158, 168–169. – Vgl. Patricia Fournier, Luis Arturo Jiménez: Representaciones e interpretaciones del chamanismo en el rock clásico: el caso de Jim Morrison y The Doors. In: Patricia Fournier, Walburga Wiesheu (Hrsg.): Arqueologia y Anropologia de las Religiones. Mexiko-Stadt: Escuela Nacional de Antropología 2005, S. 293–314. – Jeannie Banks Thomas: Communicative Commemoration and Graveside Shrines: Princess Diana, Jim Morrison, My „Bro“ Max, and Boogs the Cat. In: Spontaneous Shrines and the Public Memorialization of Death. Edited by J. Santino. New York, NY: Palgrave MacMillan 2006, S. 17–40.

KW-08-2018: this is the end

KW-08-2018: Leonard Cohen und … The Doors … und das Isle Of Wight – Festival 1970

Mehr dazu auch im blog-beitrag:

Mehr dazu auch im blog-beitrag:

KW-08-2018: Leonard Cohen und … The Doors – Live At The Isle Of Wight-Festival 1970. Seit heute Neufassung des letzten bekannten Konzertmitschnitts der Doors erhältlich.

The Doors: „Live At The Isle Of Wight 1970“ ist der letzte bekannte Konzertmitschnitt der Doors, der nun erstmals erhältlich ist. Die Originalaufnahmen wurden für diese Veröffentlichung komplett neu geschnitten, abgemischt und mit modernster Technik restauriert, Farborrekturen vorgenommen und das Originalmaterial visuell aufgewertet.

Leonard Cohen war ebenfalls beim Isle Of Wight – Festival 1970 vertreten, wozu es auch einen bereits 2009 veröffentlichten Live-MItschnitt gibt (–> siehe auch

http://blog.leonardcohen.de/?p=6211 )

Der Mitschnitt, unter anderem im 5.1 Dolby Digital Sound, wurde von dem langjährigen Doors-Co-Produzenten Bruce Botnick von den Original Mehrspur-Audiobändern abgemischt. Manche Fans kennen vielleicht schon einen kurzen Ausschnitt dieses Auftritts aus dem Isle of Wight-Film „Message To Love“ von 1997, (in dem übrigens auch Leonard Cohens „Suzanne“ zu sehen und hören ist.)

Auf der neuen DVD bzw. Blu-ray sind allerdings die Doors-Songs in kompletter Länge und in bestmöglicher Bild- und Tonqualität zu sehen.

August 1970: Die Anklage wegen “unsittlicher Entblößung” gegen The Doors-Frontmann Jim Morrison, die von einem Vorfall ein Jahr zuvor in Miami herrührte und damals immer noch anhängig war, lastete schwer auf der Band. Aber die Show musste weitergehen. Daher reiste die Band zur Isle Of Wight, um neben Top-Acts wie Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis, Joni Mitchell und Joan Baez beim “Last Great Festival” zu spielen. The Doors: „Live At The Isle Of Wight 1970“ zeigt den intensiven Auftritt der Band und bietet eine Momentaufnahme einer ganzen Ära – mit Bildern von Fans (über 600.000 waren dabei), die Absperrungen niederrissen und die Sicherheitskräfte austricksten. Keiner wollte dieses Event verpassen.

Am 30. August 1970 um zwei Uhr gingen The Doors auf die Bühne und demonstrieren mit ihrem Auftritt nochmals ihre musikalische Kraft. Auf der neuen 84-minütigen DVD bzw. Blu-ray spielen Jim Morrison, Organist Ray Manzarek, Gitarrist Robby Krieger und Drummer John Densmore Klassiker wie “Roadhouse Blues”, “Break On Through (To The Other Side)”, “When The Music´s Over”, “The End” oder zum Beispiel “Light My Fire”. Die einzige Lichtquelle war ein roter Scheinwerfer (die Band hatte übersehen, dass sie selbst für ihre Beleuchtung sorgen musste), was die Show in einen unheimlichen Farbton tauchte und damit fast die Stimmung des laufenden Gerichtsverfahrens spiegelte. “Unser Set war gedämpft, aber sehr intensiv”, sagte Manzarek später. “Wir spielten mit kontrolliertem Zorn und Jim war gesanglich gut in Form. Er sang um sein Leben, bewegte sich aber kaum. Dionysos war in Ketten gelegt”.

Abgerundet wird die DVD bzw. die Blu-ray mit dem Bonusfilm “This Is The End” – 17 Minuten mit Interviews, die der Originalregisseur und Oscar-Gewinner Murray Lerner mit Robby Krieger, John Densmore und dem alten Doors-Manager Bill Siddons geführt hat. Auch anderes Archivmaterial mit Ray Manzarek aus dem Jahr 2002 ist zu sehen.

The Doors: “Live At The Isle Of Wight 1970” ist der aktuellste Titel auf der langen Liste von The Doors-Filmen von Eagle Rock Entertainment und hält einen der wichtigsten Momente ihrer

TECHNISCHE INFORMATION

Repertoire owner: Eagle Rock

Picture Format: NTSC Region 0

Aspect Ratio: 16:9

DVD Audio: Dolby Digital Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS Surround Sound

DVD Disc Format: DVD9

BD Audio: LPCM Stereo, DTS-HD Master Audio 96K

BD Disc Format: BD25

Subtitles: English, French, German, Spanish, Portuguese

Certification: FSK 0 (DE)

Running time: 84 mins

Genre: Concert film

Region: ABC (BD), NTSC O (DVD) (Both region free)

Weitere Informationen: www.thedoors.com

Titelliste:

Manchmal wird der vermeintliche Begleitumstand zur Hauptsache. Manchmal ist das anfänglich und vermeintlich nicht Erzählenswerte, schließlich nicht minder erzählenswerter als das ursprünglich und eigentlich zu Erzählende. Manchmal bleibt plötzlich alles anders. Jede Geschichte hat ihre Geschichte.

Manchmal wird der vermeintliche Begleitumstand zur Hauptsache. Manchmal ist das anfänglich und vermeintlich nicht Erzählenswerte, schließlich nicht minder erzählenswerter als das ursprünglich und eigentlich zu Erzählende. Manchmal bleibt plötzlich alles anders. Jede Geschichte hat ihre Geschichte.